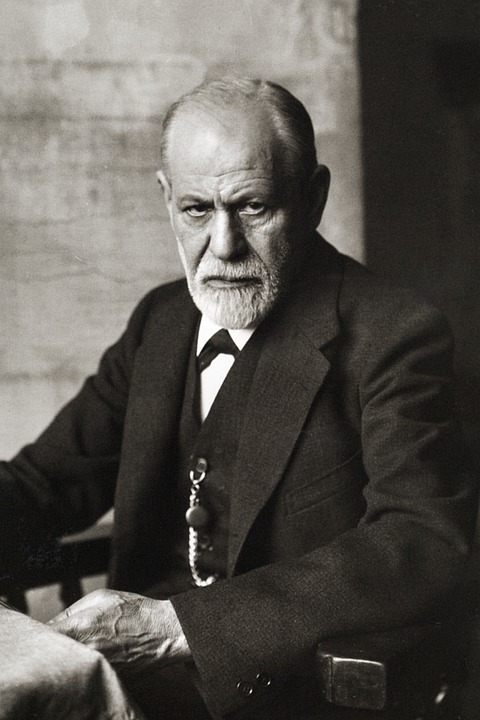

Freud : Qui est-ce ? Que faut-il savoir à propos de lui ?

Dans le monde, des milliers d’individus souffrent de changement brusque d’humeur. Ce mal se manifeste de diverses manières et plusieurs facteurs en sont à l’origine. Le grand scientifique Freud est le premier à développer une théorie pour comprendre cette maladie et la soigner : la psychanalyse. Qui est-il en réalité ? Quel a été son parcours et comment en est-il arrivé à cette brillante découverte ? Découvrons son histoire.

Qui est Freud ?

Sigmund Schlomo Freud de son nom complet, est l’un des plus brillants scientifiques que le monde ait jamais connus. L’histoire de sa famille est longtemps restée dans l’ombre. Né le 6 mai 1856 en République tchèque, il est l’enfant aîné d’une famille très modeste. Son père, Jacob Freud était un marchand de laine.

Il avait déjà deux fils avant de se remarier avec la mère de Freud, Amalia Nathanson. Toute la famille est obligée de quitter la région à cause du manque de moyen et de la situation antisémite. Ils vont trouver asile à Vienne. Depuis son enfance, Freud est passionné de médecine, droit et de philosophie. Son jeune esprit, poussé par la curiosité se développe rapidement.

Son parcours scolaire est à l’image de son esprit, brillant ! Après avoir obtenu son baccalauréat à 17 ans, il décide d’entamer des études de médecine pour plus tard se spécialiser dans l’étude du système nerveux. Après ses études universitaires, il reçoit une bourse pour suivre un stage à Paris. Il y assistera le docteur Charcot, un neurologue très réputé dans le temps.

Quelle est la théorie de Freud ?

Le neurologue Freud est connu pour ses théories révolutionnaires sur la sexualité infantile, l’étude de l’homme, le complexe d'Oedipe, mais surtout sur la psychanalyse. En effet, suite à ses études auprès du docteur Charcot, il revient à Vienne, ouvrir son propre cabinet et s’intéresse d’abord à l’hypnose. C’est sur la jeune patiente Anna 0 que ses expériences s’avèrent concluantes.

Les différents symptômes causés par l’hystérie de la jeune femme seraient dus à des souvenirs refoulés. Freud soutient que refaire face à ses différents évènements du passé permet d’en atténuer les effets. C’est la catharsis qui signifie purification. Toujours à partir du cas Anna O, Freud se servira de ses différents résultats pour mettre au point une nouvelle théorie : la psychanalyse.

Cette théorie ne se base pas sur l’hypnose du patient, mais plutôt sur une méthode de dévoilement appelée la libre association. Le malade se confesse de lui-même sur les différents évènements qui pourraient être à l’origine de son traumatisme. C’est le cas d’Elisabeth Von R, une femme qui viendra elle-même se dévoiler consciemment auprès du neurologue pour pouvoir soigner son hystérie.

Beaucoup de spécialistes ont contribué à faire avancer les travaux de Freud, notamment Josef Breuer. Plusieurs autres recherches viendront par la suite étayer son analyse.

Rappels des fondamentaux de Freud

La psychanalyse marque en effet, un tournant décisif dans le traitement des troubles nerveux. Elle repose sur plusieurs concepts fondamentaux : le Ça, le Surmoi et le Moi.

Le Ça, le Moi et le Surmoi

Le Moi représente la conscience même d’une personne ; le Ça quant à lui représente l’inconscient. Il s’agit des différents désirs défendus que génère l’esprit. Tandis que le Surmoi correspond à toutes les valeurs morales que l’on s’applique à soi-même afin de rester dans les limites établies par la société. Les études de Freud ont longtemps été controversées.

Elles ont néanmoins fini par s’imposer comme référence dans l’univers psychologique. Cette méthode d’immersion psychologique du bonheur par exemple est très bénéfique pour la conscience.

Les mécanismes de protection de la conscience

Les études menées par Freud sur le Ça, le Surmoi et le Moi ont permis de relever quelques mécanismes de protection générés par l’esprit. Selon l’analyse qu’on en fait, nous obtenons divers résultats.

Le déni et le déplacement sont des résultats très fréquents chez les personnes ayant vécu un traumatisme grave. Le déplacement est par exemple une réaction naturelle du corps. Le souvenir éprouvant est supprimé de la mémoire. Ainsi l’individu ne se souvient même pas de ce qui lui est arrivé et comment. Les souvenirs peuvent néanmoins revenir petit à petit après une certaine thérapie. C’est d’ailleurs le but de la psychanalyse.

Chaque individu développe une réaction spécifique face à une situation traumatisante. Il peut s’agir de la projection, la substitution, la rationalisation ou la régression.

Freud et les jeux d’argents

Les jeux d’argents selon Freud, sont chez beaucoup de gens, une addiction destructrice. Ils commencent comme des loisirs en Belgique ou Suisse avec Betmaster et finissent par prendre possession de tous leurs temps. Selon Freud, les jeux d’argents comme les machines à sous ont beaucoup à avoir avec la toxicomanie. Ils sont tous les deux liés par des sentiments d’avidité, de dépendance et de repli sur soi même si les jeux sont reconnus pour aider également à la détente et à la relaxation de l'invidu.

Freud soutient que le contraire du jeu n’est pas le sérieux, mais plutôt la réalité. Cela voudrait dire que ceux qui s’adonnent à cette activité le font pour un temps soit peu sortir du monde réel. Ils ont quand même conscience de la différence qu’il y a entre les deux mondes. Certains semblent pouvoir également se limiter à des sommes d'argent limitées mais d'autres se retrouvent parfois sur-endettés car ils n'arrivent plus à s'arrêter de jouer et de dépenser leur argent en espérant "se refaire". Par exemple retrouvez dans cet article la raison pour laquelle, les bonus sans dépôt procurent du plaisir.

La psychanalyse est à la base une théorie, mais représente à ce jour l’un des principaux fondements de la psychologie. Les neurologues s’en servent au cours d’une thérapie pour soigner des maux issus de la conscience. Freud en est le père fondateur. Ces études ont certes été longtemps controversées, mais elles ont fini par s’imposer à tous.